Zum Jahresende 2025 schließt die Landeshauptstadt Dresden sechs Übergangswohnheime für Geflüchtete. Dabei handelt es sich um die letzten Standorte in Containerbauweise – sogenannte Mobile Raumeinheiten (MRE) – deren Mietverträge wie geplant auslaufen und nicht verlängert werden. Der Grund: Die Anzahl der Geflüchteten, die die Landeshauptstadt vom Land zugewiesen bekommt, ist deutlich gesunken.

Schließung mehrerer Asylunterkünfte zum Jahresende – auch in Johannstadt weiterlesenSchlagwort: Sachsenplatz

Carolabrücke: Optimierung der Umleitungsstrecken – Unfallschwerpunkt Sachsenplatz wird entschärft

Die Albertbrücke hat nach dem Teileinsturz der Carolabrücke aus verkehrlicher Sicht stark an Bedeutung gewonnen. Etwa 15.000 Fahrzeuge mehr queren nun hier die Elbe. Das macht sich auch in den anliegenden Straßen und Wohngebieten sowie bei der Anzahl der Unfälle bemerkbar.

Carolabrücke: Optimierung der Umleitungsstrecken – Unfallschwerpunkt Sachsenplatz wird entschärft weiterlesenGeflüchtete ziehen in Wohncontainer ein – Nachbarn können sich am 11.1. informieren

Die sechs neuen Asylunterkünfte in modularer Bauweise, die der Dresdner Stadtrat im Mai 2023 beschlossen hat, sind fertig. Ab Montag, 15. Januar 2024 ziehen die ersten Geflüchteten in die Wohncontainer in den Stadtteilen Gorbitz, Johannstadt, Seidnitz, Strehlen und Trachau. Geflüchtete ziehen in Wohncontainer ein – Nachbarn können sich am 11.1. informieren weiterlesen

Das war das vierte Palaver im Jahr 2023

Trotz des widrigen Wetters trafen sich am frühen Donnerstagabend, 21. Dezember, mehrere Johannstädter bei Tee und Punsch zum Gedankenaustausch im Palaverhaus beim Sachsenplatz. Das war das vierte Palaver im Jahr 2023 weiterlesen

Erstes Vernetzungstreffen zu den Wohncontainern am Sachsenplatz

Auf Einladung von Ruth Schilling, Regionalkoordinatorin und Teamleiterin der Migrationssozialarbeit des Ausländerrates Dresden und Clemens Hirschwald, Koordinator für den Bereich Ehrenamt im Kontext Integration, kam es am vergangenen Donnerstag 7.12.’23 zu einem ersten Abstimmungstreffen zwischen hauptamtlich involvierten Vertreter*innen aus Johannstädter Einrichtungen und Initiativen und interessierten Bewohner*innen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, wenn mit dem Jahreswechsel die Situation an den Wohncontainern am Sachsenplatz sich ändern wird.

Ziel des Treffens war es, mögliche Bedarfe der Bewohner:innen und vorhandene Ressourcen im Sozialraum Johannstadt zu erörtern. Aufgaben und Aufträge sollen so verteilt werden, dass Parallelstrukturen vermieden werden.

Aus Erfahrung ist gewusst, dass die Inbetriebnahme der Gemeinschaftsunterkünfte und die Zuweisung der Personen oft sehr kurzfristig festgelegt werden und es deswegen sinnvoll ist, den Start der sozialen Betreuung mit allen potenziell involvierten Institutionen und Personen frühzeitig vorzubereiten, um anschließend schnell und koordiniert aktiv werden zu können.

Aktueller Stand zu den Wohncontainern

Die sogenannte Mobile Raumeinheit (MRE) Sachsenplatz verfügt über 72 Plätze, von denen 65 belegt und die restlichen sieben Plätze für etwaige Notunterbringungen vorbehalten werden. Vier Personen werden in einem Doppelcontainer untergebracht, bei dem die Zwischenwand entfernt wurde, somit verfügt der Raum über 24 m². Nach gesetzlicher Maßgabe steht einer Person ein Raum von 6m2 zu. Stellwände bieten die Möglichkeit einer Raumteilung.

Zur Straße gewandt werden zusätzlich Container stehen mit Kochgelegenheiten, sodass die Möglichkeit zur Selbstversorgung besteht. Es gilt als entscheidender Zugewinn für die Bewohner, für sich selbst Essen einkaufen und Mahlzeiten zubereiten zu können. Auch bieten die Küchenräume einen Ort für gemeinsames Kochen und Zusammenkunft. Andere Gemeinschafts- oder Aufenthaltsräume sind nicht vorgesehen. Deshalb gibt es nun Bemühungen, im näheren Umfeld des Standortes externen Raum zu gewährleisten, wo die Menschen einander treffen, kommunizieren, verweilen, in Austausch gehen, einer Beschäftigung nachgehen können.

Zwei weitere Container vor Ort dienen der Migrationssozialarbeit zu Beratung und Gesprächsangeboten. Als betreuender Verein für den Standort Sachsenallee wird erstmals AFROPA e.V. als Betreiber aktiv, in enger Zusammenarbeit mit der Migrationssozialarbeit (MSA) des Ausländerrat Dresden e.V.. Zu täglichen ‚Büro‘-Zeiten werden stets Vertreter*innen vor Ort sein, um ansprechbar und in Kontakt zu sein, um die Neubewohner bei den Anforderungen des täglichen Lebens zu unterstützen. Dazu zählen die Bereiche: Gesundheit (Krankenkasse, ärztliche Versorgung, …), Wohnen (Wohnungssuche, WBS, …), Leistung (Beantragung von Asylbewerberleistungen/ALG II, Erstausstattung, …), Finanzen (Kontoeröffnung, …) und gegebenenfalls auch die Begleitung zu Behördengängen, Arztterminen, Wohnungsbesichtigungen und anderen wichtigen Terminen.

Zusätzlich zu diesem von der Stadt geförderten Beratungsangebot benötigen geflüchtete Menschen, insbesondere die in Gemeinschaftsunterkünften Untergebrachten, auch ehrenamtliche Unterstützung, z.B. in der Anbindung an Freizeitaktivitäten (Vereine, Nachbarschaftstreffs, …) oder bei der Vermittlung von Bildungsangeboten (Deutschkurse, …), um sich möglichst schnell in ihrem sozialen Umfeld integrieren zu können.

Für die Koordination ehrenamtlich Interessierter zeichnet der Verein Willkommen in Johannstadt verantwortlich, der bereits seit 2015 mit vielfältigen Angeboten, u.a. Deutschkurse, Computerkurse, Patenschaften und Feste aktiv ist, um neu Zugewanderte und Migrant*innen beim Ankommen in ihrem neuen Zuhause zu unterstützen. Die Räume von WIJ befinden sich auf der Hertelstraße 24, dort ist die hauptamtliche Koordinatorin, Marie-Charlotte Lukas für Fragen und Interessensbekundungen zu möglichen ehrenamtlichen Aufgaben ansprechbar.

Ankunft und Einzug der Bewohner

Bei den Bewohnern, die vorübergehend Unterkunft am Sachsenplatz finden, handelt es sich um volljährige männliche Einzelpersonen. Schwerpunktmäßig kommen Geflüchtete aktuell verstärkt aus Syrien, Afghanistan und Venezuela nach Dresden. Aus welchen Herkunftsländern aber die Bewohner der MRE genau kommen, ist bislang nicht bekannt.

Vorausgesetzt, die MRE ist fertig eingerichtet, können ab der zweiten Hälfte Januar 2024 erste Neuankömmlinge einziehen. Diese werden aller Voraussicht nach zu einem ersten Teil aus den ehemals unter Vertag stehenden Hotels umziehen, die die Landeshauptstadt zur Unterbringung von Geflüchteten angemietet hatte. Für vier dieser Hotels läuft der Vertrag aus. Diese werden im Zuge des Januar abgemietet, was bedeutet, dass Menschen, die von da in die Unterkunft am Sachsenplatz umziehen, bereits in Dresden ortskundig und behördlich versorgt sind.

Der andere, wohl größere Anteil der neuen Bewohner kommt aus Transfers aus Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes. Diese gelangen dann erstmals nach Dresden und sind gänzlich neu vor Ort, überwiegend ohne deutsche Sprachkenntnisse.

Aufgabenverteilung/ Zuständigkeit

Jedem Bewohner, der ein Asylgesuch stellt, ist ein*e Sozialarbeiter*in zugewiesen. Somit ist jeder im Besitz einer Visitenkarte mit einem Namen und Telefonnummer von zuständigen Mitarbeitenden, die den gesamten Ankommens-Prozess fachlich in die Wege leiten. Ruth Schilling betont die Wichtigkeit, um diese Zuordnung zu wissen, damit alle Vorgänge und Hilfsangebote gebündelt und effektiv ihren Gang nehmen. Sie warnt vor individuellen Einzelaktionen.

Von drei bis zwölf Monate beträgt die vorübergehende Aufenthaltsdauer der Bewohner am Sachsenplatz. Abhängig vom Asylverfahren. Das kann bedeuten, dass Menschen, die in der Unterbringung angekommen sind, mehrere Monate nicht die Möglichkeit haben, an einem Sprachkurs teilzunehmen, somit ohne Sprachkenntnis vor Ort abwarten. Um die meist recht hohe Anfangsmotivation, Deutsch lernen zu wollen, abzufangen, ist somit jede Unterstützung sinnvoll und erwünscht, um erste Worte zu vermitteln. Dabei geht es um einfache Vokabeln, die Schlüsselfunktion haben, um den Alltag selbständig meistern zu können. Sprach-Apps können dabei individuell eine große Hilfe sein, die Sprachbarriere miteinander zu meistern.

Generell ist Kommunikation das höchste Bedürfnis, ebenso wie den Zugang zu Deutschen zu finden, um Wörter, Sprache, Alltagshandlungen, Freizeitgestaltung und Kultur kennenzulernen.

Johannstädter Einrichtungen wie der Johannstädter Kulturtreff e.V., das Integrative Familienzentrum des Kinderschutzbundes, das Patenschaftsbüro Wir sind Paten und die ehrenamtliche Initiative Willkommen in Johannstadt e.V. haben ihre Zusammenarbeit und Bereitschaft zu konkreter Unterstützung und vor allem zu gemeinsamer Vernetzung im Stadtteil bekundet. Auf Initiative von Bewohner*innen der Florian-Geyer-Straße wird im Stadtteil ein Willkommen-Fest im Frühling geplant.

Ein weiteres Abstimmungstreffen unter Vorsitz von Ruth Schilling und Clemens Hirschwald ist für Ende Februar anberaumt. Ehrenamtliche Interessierte sind dazu herzlich willkommen und mögen sich bei Willkommen in Johannstadt melden.

Weitere Informationen

Menschen, die Interesse haben, ehrenamtlich zu unterstützen, können direkt in Kontakt treten mit: koordination@willkommen-in-johannstadt.de.

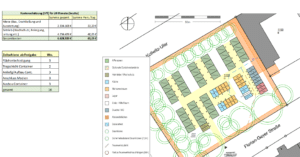

Am 4.11.2023 wurden die entstehende Containerunterkunft am Sachsenplatz sowie die Angebote der Migrationssozialarbeit auf der Informationsveranstaltung Nördliche Johannstadt im Jugendzentrum Jugendkirche vorgestellt. Die Präsentationen von Anja Lange (kommissarische Leiterin des Amtes für Hochbau und Immobilienverwaltung der Landeshauptstadt Dresden) und Ruth Schilling (Regionalkoordination Asyl Dresden-Mitte) inkl. Plandarstellung der entstehenden Anlage sowie die Fragen und Antworten der Diskussion können hier eingesehen und heruntergeladen werden.

Dresden sucht für 2024 ehrenamtlich Tätige in Asyl-Unterkünften – auch für Johannstadt!

Interessierte Personen, Vereine und Initiativen können sich ab sofort melden

Für die sechs neuen Asylunterkünfte, in die voraussichtlich im Januar 2024 Geflüchtete einziehen werden, sucht die Landeshauptstadt Dresden hilfsbereite Personen, Initiativen und Vereine, die die Bewohnerinnen und Bewohner beim Ankommen in ihrem neuen Wohnumfeld ehrenamtlich begleiten. Dresden sucht für 2024 ehrenamtlich Tätige in Asyl-Unterkünften – auch für Johannstadt! weiterlesen

Bau der Wohncontainer für Geflüchtete beginnt

Für alle sechs geplanten Wohncontainer-Standorte für Geflüchtete liegen inzwischen die Baugenehmigungen vor. Letzte Woche begannen am Altgorbitzer Ring, an der Geystraße, an der Industriestraße, an der Löwenhainer Straße, am Sachsenplatz und an der Windmühlenstraße die ersten Erschließungsarbeiten.

Güntzplatz: Straßenbahnlinien 6 und 13 werden Freitag bis Sonntag umgeleitet

Wegen dringend notwendiger Instandsetzungsarbeiten am Güntzplatz vom Freitag, 15. September, 4:10 Uhr bis Montagfrüh, 18. September, 4 Uhr müssen die Straßenbahnlinien 6 und 13 am kommenden Wochenende wie folgt umgeleitet werden:

- Linie 6 wird in zwei Äste geteilt: Im Osten Dresdens ist sie nur zwischen dem Endpunkt Niedersedlitz und dem Güntzplatz unterwegs, dort wird sie zur Linie 13 und fährt nach Prohlis. Im westlichen Abschnitt verkehrt sie nur zwischen Wölfnitz und Albertplatz und wendet als Einsatzwagen in der Innenstadt.

- Linie 13 wird ebenfalls geteilt und fährt von Prohlis kommend nur bis zur Dürerstraße. Von dort wird sie zur Linie 6 in Richtung Niedersedlitz. Im nordwestlichen Abschnitt verkehrt sie nur zwischen Kaditz und Rosa-Luxemburg-Platz. Wegen zusätzlicher Baumaßnahmen an der Kreuzung Bautzner / Rothenburger Straße endet sie am Freitag, dem 15. September, bis etwa 15 Uhr bereits an der Haltestelle Görlitzer Straße.

- Für beide Linien wird zwischen Albertplatz und Permoserstraße ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

- Der Autoverkehr ist nur marginal betroffen und wird im Wesentlichen an der Baustelle vorbeigeführt. Lediglich die Linksabbieger aus der Sachsenallee in Richtung Gerokstraße müssen eine kleine Umleitung über die Dürerstraße in Kauf nehmen.

Hintergrund der Umleitungen ist eine dringend notwendige Gleisreparatur am Abzweig Sachsenallee. Hier müssen Weichenzungen erneuert und das Gleis wegen Lageschäden durchgearbeitet werden. Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich auf 40.000 Euro und werden aus dem Budget für die laufende Instandhaltung der Infrastruktur bezahlt.

Quelle: Dresdner Verkehrsbetriebe AG

In eigener Sache: Dieser Artikel wurde verfasst/redaktionell bearbeitet durch die ehrenamtliche Stadtteilredaktion von johannstadt.de & die ZEILE. Sie haben auch Lust über die Johannstadt zu schreiben, Beiträge zu lektorieren oder die Redaktion organisatorisch zu unterstützen? Dann melden Sie sich unter redaktion@johannstadt.de.

Unterstützen können Sie unsere Arbeit auch mit Ihrer Spende! IBAN: DE65 4306 0967 1215 9641 00, GLS-Bank Bochum oder über johannstadt.de.

Dresdner Nachtlauf sorgt am 18.8. ab 17:30 Uhr für Verkehrseinschränkungen in der Johannstadt

Am Freitag, 18. August 2023, findet der 14. Dresdner Nachtlauf statt. Die Jüngsten ab drei Jahren starten bereits 19 Uhr zum Bambini-Lauf. Ab 19.15 Uhr beginnt der 1,2 Kilometer-Kinderlauf. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 11,5 Kilometer-Strecke geht es um 20 Uhr an den Start. Der 6,2 Kilometer-Lauf beginnt um 22 Uhr. Dresdner Nachtlauf sorgt am 18.8. ab 17:30 Uhr für Verkehrseinschränkungen in der Johannstadt weiterlesen

Mobile Raumeinheiten für Geflüchtete – Stadtrat folgt teilweise Vorschlag des Stadtbezirksbeirates Altstadt

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 11. Mai nach langer Diskussion der Errichtung von mobilen Raumeinheiten an sechs Standorten in Dresden zugestimmt, einer davon ist der Sachsenplatz. Mobile Raumeinheiten für Geflüchtete – Stadtrat folgt teilweise Vorschlag des Stadtbezirksbeirates Altstadt weiterlesen

Stadtbezirksbeirat Altstadt stimmt für Wohncontainer für Geflüchtete am Sachsenplatz und ergänzt Auflagen

Der Stadtbezirksbeirat Altstadt hat in seiner Sitzung am 7.4. nach über zweistündiger Beratung der Errichtung von Wohncontainern für Geflüchtete am Sachsenplatz mit 12 Ja – Stimmen und 5 Nein – Stimmen, unter Auflagen, zugestimmt. Stadtbezirksbeirat Altstadt stimmt für Wohncontainer für Geflüchtete am Sachsenplatz und ergänzt Auflagen weiterlesen

Stadtverwaltung will Wohncontainer für Geflüchtete errichten – ein Standort am Sachsenplatz

Die Landeshauptstadt Dresden will bis zum Herbst 2023 an neun Standorten im Stadtgebiet Wohncontainer für jeweils 48 bis maximal 152 Geflüchtete errichten lassen. Insgesamt sollen damit bis zu 824 Menschen eine vorübergehende Unterkunft erhalten. Ohne diese sogenannten mobilen Raumeinheiten (MRE) müsste die Stadtverwaltung schon in Kürze wieder auf Schulsporthallen zurückgreifen oder Zeltstädte aufbauen, um geflüchtete Menschen unterzubringen.

Die Voraussetzung für die MRE ist ein positives Votum des Stadtrats. Die Kosten für die Miete, den Aufbau und die Bewirtschaftung der MRE sowie für die soziale Betreuung der geflüchteten Menschen vor Ort betragen bei einer geplanten Nutzungsdauer von 24 Monaten voraussichtlich rund 47 Millionen Euro. Zur Deckung der im Zusammenhang mit der Verpflichtung zur Unterbringung von Geflüchteten anfallenden Aufwendungen erhält die Landeshauptstadt Dresden eine Pauschale des Freistaates Sachsen nach dem Sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz (SächsFlüAG).

Die vorgeschlagenen Standorte für Wohncontainer befinden sich an der Windmühlenstraße in Niedersedlitz, am Rudolf-Bergander-Ring und an der Geystraße in Strehlen, an der Pirnaer Landstraße in Leuben, an der Löwenhainer Straße in Seidnitz, am Altgorbitzer Ring in Gorbitz, an der Industriestraße in Trachau, am Sachsenplatz in der Johannstadt sowie an der Forststraße in Weißig.

Zum Standort Sachsenplatz

Am Standort Sachsenplatz sollen in 36 Wohncontainer für je 4 Personen insgesamt 144 Geflüchtete untergebracht werden. Es wird außerdem 6 Mobile Raumeinheiten für die Küchennutzung geben, 12 Mehrzweckräume und 6 Toilettencontainer geben. Die Bäume auf dem Grundstück sollen erhalten bleiben. Die Kosten für die Errichtung und Anmietung für 2 Jahre beträgt 6,6 Mio. Euro. Die Errichtung erfolgt innerhalb von 14 Wochen. Die soziale Betreuung der Geflüchteten wird der Ausländerrat Dresden e.V. übernehmen.

Weitere Hintergründe der Unterbringung in Wohncontainern

Warum gerade Wohncontainer?

Baubürgermeister Stephan Kühn: „Trotz vieler angemieteter Wohnungen, Gemeinschaftsunterkünfte und Hotelzimmer müssen wir bei geschätzten über 2.000 neuen Geflüchteten auf MRE zurückgreifen, um eine Unterbringung in Turnhallen und Zelten zu vermeiden.“

Bislang ist es der Dresdner Stadtverwaltung gelungen, mit kurzer Vorlaufszeit und im großen Umfang Menschen im Kontext von Flucht und Asyl* dezentral in Wohnungen unterzubringen. Inzwischen ist der Wohnungsmarkt mit fast 1.000 von der Stadtverwaltung angemieteten Gewährleistungswohnungen ausgereizt. Mehrere Aufrufe an private und gewerbliche Vermieter, der Stadt geeigneten Wohnraum anzubieten, mündeten in nur wenige zusätzliche Wohnungen. Neben der Anmietung von Wohnungen und Hotelzimmern sowie dem Betrieb mehrerer Wohnheime setzt die Dresdner Stadtverwaltung deshalb auf Wohncontainer, die das kommunale Tochterunternehmen STESAD GmbH errichten soll.

Wie wurden die Standorte ausgewählt?

Infrage kommen nur städtische Grundstücke, die hinsichtlich Lage, Fläche und Zuschnitt grundsätzlich für Wohncontainer geeignet sind. Weitere Prüfkriterien waren die grundstücksbezogenen Baurechte, bestehende Baulasten und Rechtsverhältnisse sowie öffentliche Belange (z. B. Bauordnungs- und Bauplanungsrecht, Umwelt- und Naturschutz, Denkmalschutz etc.). Im Ergebnis wurden neun potentielle Standorte identifiziert. Alle sind gut an den Nahverkehr angebunden und ermöglichen eine individuelle Selbstversorgung.

Wer zieht in die Wohncontainer und wie leben die Menschen dort?

Grundsätzlich sind die Wohncontainer zur Unterbringung von allein reisenden Personen vorgesehen; allein an der Geystraße werden Familien einziehen. Jeder Standort bietet neben den einzelnen Wohneinheiten auch Sanitär- und Duschgelegenheiten sowie Küchen- und Gemeinschaftsräume. Außerdem sind in jedem Objekt Räume für Heimleitung, Wachschutz und Erste Hilfe sowie Lagerflächen vorgesehen. „Die MRE bringen uns eine vorübergehende Entlastung bei der Unterbringung Geflüchteter“, ergänzt Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann. Sie führt weiter aus: „Wir werden bei unseren Anstrengungen, geeignete Quartiere zu finden, nicht nachlassen. Es ist für uns als Landeshauptstadt keine Frage des ‚Ob‘ wir Geflüchtete aufnehmen, sondern des ‚Wie‘ wir sie auf ihrem Weg zur Integration bestmöglich begleiten.“

Mit Hilfe der Migrationssozialarbeit werden geflüchtete Menschen in Dresden, auch diejenigen, die künftig in den Standorten der MRE untergebracht sein werden, ganz konkret in unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützt: Es geht dabei insbesondere um die Vermittlung von Werten, Normen und Alltagskompetenzen in unserer Gesellschaft, aber ebenso um Themen wie Spracherwerb, den Aufbau sozialer Kontakte, die Aufnahme von Arbeit und Möglichkeiten der Bildung sowie Angebote von Integrationskursen. Weitere Aspekte sind Gesundheit, Wohnen (mit Hinweisen zur Wohnungsbewirtschaftung sowie zu gutem nachbarschaftlichen Zusammenleben) und die Bewältigung von Krisen. „Integration ist ganz sicher immer eine Frage des gegenseitigen Willens und nicht allein eines Gesetzes. Wir zählen deshalb auf unsere solidarische Dresdner Stadtgesellschaft, auf ihre individuellen Stärken und unsere kollektive Verantwortung gegenüber Schutzsuchenden“, sagt Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann.

Wie ist die aktuelle Situation hinsichtlich Flucht und Asyl, wie geht es weiter?

Die Unterbringung von Menschen im Kontext von Flucht und Asyl gehört zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Landeshauptstadt Dresden. Seit 2021 kommen wieder deutlich mehr Geflüchtete nach Deutschland. Sie werden nach dem Königsteiner Schlüssel gleichmäßig auf die Bundesländer verteilt. Der Anteil, den ein Bundesland nach diesem Schlüssel tragen muss, richtet sich zu zwei Dritteln nach dem Steueraufkommen und zu einem Drittel nach der Bevölkerungszahl. Demnach werden dem Freistaat Sachsen 4,9 Prozent der Asylsuchenden zugewiesen. Von diesen 4,9 Prozent weist die Landesdirektion Sachsen einen Anteil von 13,75 Prozent der Landeshauptstadt Dresden zur Unterbringung zu. Dies entspricht dem Bevölkerungsanteil Dresdens an der sächsischen Gesamtbevölkerung. Im Jahr 2021 hat die Landesdirektion der Stadt Dresden 930 Asylsuchende zugewiesen. Im Jahr 2022 waren es insgesamt 1.556 Asylsuchende, davon 1.085 Personen im vierten Quartal 2022. Für das Jahr 2023 rechnet die Dresdner Stadtverwaltung inzwischen mit bis zu 2.200 Zuweisungen. Die Hauptherkunftsländer sind Afghanistan, Georgien, Indien, der Irak, der Libanon, Libyen, Syrien, Tunesien, Türkei und Venezuela.

„Die Landeshauptstadt Dresden wird weiterhin bei Land und Bund dafür werben, dass Städte und Landkreise bei der Unterbringung geflüchteter Menschen noch stärker unterstützt werden. Das schließt insbesondere die Berücksichtigung der tatsächlichen Aufwendungen für soziale Betreuung und die Vereinbarung und Refinanzierung von Vorhaltekapazitäten ein“, sagt Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann.

Welche Informationsangebote gibt es?

An jedem MRE-Standort wird es kurz vor dem Einzug der Geflüchteten einen Tag der offenen Tür geben. Dann können sich die interessierten Dresdnerinnen und Dresdner selbst ein Bild von diesen Einrichtungen machen und mit den Migrationssozialarbeitern sowie mit den Vertretern der Heimleitung ins Gespräch kommen. Diese sind künftig auch erste Ansprechpartner für Anliegen oder Hilfsangebote aus der Nachbarschaft.

In einer offenen Bürgerveranstaltung zum Thema Flucht und Asyl in Dresden, die voraussichtlich am 31. März 2023 in der Dreikönigskirche stattfindet, können sich alle Interessierten darüber informieren, wie die Verwaltung der Landeshauptstadt Dresden sich der Aufgabe stellt, Geflüchtete unterzubringen und zu integrieren. Eine Podiumsdiskussion mit Sozialbürgermeisterin Dr. Kristin Klaudia Kaufmann und Fachleuten beleuchtet unterschiedliche Aspekte – von den Einreisezahlen über die städtische Unterbringung der Geflüchteten bis hin zur Vermittlung in Deutschkurse und Jobs.

Nähere Informationen zur Bürgerveranstaltung sowie zu den Tagen der offenen Tür in den MRE-Standorten folgen rechtzeitig mittels Pressemitteilung sowie im Internet unter auf www.dresden.de/asyl

*) Die Formulierung »Menschen im Kontext von Flucht und Asyl« umfasst in diesem Zusammenhang asylsuchende Menschen, Spätaussiedler, Resettlement-Flüchtlinge, afghanische Ortskräfte sowie Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine.

Textquelle: Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden

Polizeiauto und Peugeot krachen auf dem Sachsenplatz zusammen

Auf dem Sachsenplatz wurde ein 15-Jähriger schwer verletzt. Er saß in einem Auto, das mit einem Funkstreifenwagen der Polizei kollidierte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 17.000 Euro.

Am Donnerstagabend prallten auf dem Sachsenplatz ein Funkstreifenwagen der Polizei und ein Peugeot zusammen. Der Funkstreifenwagen war mit Blaulicht auf der Sachsenallee in Richtung Albertbrücke unterwegs, als er auf dem Sachsenplatz mit dem Renault zusammenstieß, der vom Terrassenufer in Richtung Käthe-Kollwitz-Ufer fuhr.

Durch den Aufprall wurde ein 15-jähriger Junge im Peugeot schwer verletzt und kam in ein Dresdner Krankenhaus. Der Peuogot-Fahrer und ein Beifahrer im Streifenwagen erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Palaver in der Johannstadt: Pavillon an der Sachsenallee wird repariert

Noch hat er ein Hinkebein, der sonderbare Pavillon im Park an der Sachsenallee. Die farbigen Stelzen, aus denen der offene Kubus besteht, werden gerade ausgetauscht. Im Zuge der Restaurierung fehlen zwei Holzbalken einer blauen Ecke, die das Ganze ausser Funktion setzen. Lange war ein Rätselraten um den rot-gelb-blauen Pavillon am Stadtviertelrand kurz vor der Albertbrücke. Und lange schon steht er hinterm Absperrzaun.

Die Farben sehen nach Kinderspielplatz aus, doch fehlt das Spielgerät. Optisch ist die Konstruktion sogar in den Boden hinein versenkt, trotzdem wirkt die ganze Sache wie schwebend. Für einen Treffpunkt steht das Gerüst allzu offen und lose in der Landschaft, es wirkt verunsichernd, ob und was da wirklich ist. Das Kunstwerk, um das es sich bei diesem Pavillon handelt, ist ein Vermächtnis an die Stadt. Die nimmt als Fürsorgetragende gerade öffentliche Gelder in die Hand, um das sogenannte Palaverhaus in der Johannstadt in Stand zu setzen. Damit ist eine Wiederannäherung möglich, denn schließlich handelt es sich bei dem Werk um ein ausdrückliches Kommunikations-Angebot.

Geheimnisvolles Szenario “Flüsterhalle”

Mit meinen Kindern bin ich, als diese noch kleiner waren, häufig vom Weg ab und auf die Wiese bei der Sachsenallee gezogen, wo auf farbig bunten Stelzen ein besonderes Kuppeldach stand, unter dem man nur zu flüstern brauchte und schon wurde das Gesagte laut und deutlich in den Raum übertragen. Eine tolle Akustik war unter dem Dach und es machte uns Spaß, mit der Lautverstärkung und dem Hall zu spielen, uns zuzurufen, wenn wir wechselnd an den blauen, gelben und roten Pfeilern standen, die in rätselhafter geometrischer Ordnung die Überdachung tragen.

Im Gespräch mit Nachbarinnen wurde mir das geheimnisfrohe Szenario dann als „Flüsterhalle“ benannt. Erst jetzt, da die minimalistische kleine Halle restauriert wird, habe ich gelernt, dass es sich um ein gar nicht unbedeutendes Kunstwerk handelt. Der über Dresden und Deutschland hinaus weltweit bekannte Künstler Georg Karl Pfahler hat es unter dem Titel „Palaverhaus“ an dem speziell ausgesuchten Ort in der Johannstadt aufgestellt. Jetzt will ich wissen, warum gerade da, wo doch nichts los ist und inwiefern es ausgerechnet hierhin passt.

Städtisches Nirgendwo in Bewegung versetzen

Georg Karl Pfahler errichtete 1997 sein sogenanntes Palaverhaus im Zuge einer städtischen Förderung von Kunst im Stadtraum. Seine Farb-Raum-Plastik besteht aus den Grundformen Kreis, Drei- und Viereck sowie den Grundfarben Blau, Rot, Gelb im Gerüst und Schwarz beziehungsweise Weiss in der Kuppel. Das Palaverhaus ist ein Geschenk des Künstlers, das die Stadt für die Öffentlichkeit im Aussenraum verwahrt.

Als pensionierter Direktor der Galerie Neue Meister im Dresdner Albertinum, nannte Ulrich Bischoff, der den Anschluss der Dresdner Museumslandschaft an die Gegenwartskunst maßgeblich vorangetrieben und inspiriert hat, die persönliche Begegnung mit Künstlern wie Georg Karl Pfahler als die wichtigste Bestätigung und Bestärkung seines oft angefochtenen Enthusiasmus für zeitgenössische Kunst.

Anstelle des Halbdunkel ein Pavillon

Beim Johannstädter Aufstellungsort des Palaverhauses handelt es sich um einen eher unattraktiv anmutenden, von Verkehrsachsen ausgesparten Fleck einer Grünanlage mit alten Eichen. Auf den umgebenden Straßenzügen verkehren vierspurig Autos, rauschen unzählige Fahrräder entlang und die Straßenbahn rattert. Spaziergängerinnen verschlägt es selten hierher. Erst dadurch, dass das eigenwillige Häuschen dort steht, kommt dem Nirgendwo Aufmerksamkeit zu.

Häufig übernimmt Kunst diese Funktion, Stellen des öffentlichen Raums zu beleben, die ansonsten leer, trist und verlassen wären. Auf den normgerecht aufgestellten Bänken treffen sich meist nur Gruppen, die sich wohl im Halbdunkeln fühlen.

Die dreidimensionale Form der Skulptur eignet sich vorzüglich, um unbewegten Raum zu aktivieren. Skulpturen enthalten immer die Einladung, sich um sie herum zu bewegen. Eine gut gelungene Skulptur bezieht den Betrachter körperlich mit ein, versetzt ihn dazu, seinen Standpunkt zu verlassen, andere Positionen einzunehmen, um einen Gesamteindruck zu erlangen.

Palaver anstatt koloniales Denken

In dem kleinen Park, am heutigen Sachsenplatz, wo sich das Palaverhauses befindet, stand bis unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg ein großes Kolonialkriegerdenkmal – als zweites Exemplar seiner Art in ganz Deutschland: Zu Ehren der Kolonialkrieger, die für Deutschland als Kolonialmacht im sogenannten Deutsch-Südwestafrika gekämpft und ihr Leben gelassen hatten. Im Januar 1947 war dieses Denkmal als kolonialistisch und kriegsverherrlichend erkannt und restlos beseitigt worden. Überreste des rückgebauten Kolonialkriegerdenkmals waren dennoch geborgen worden und sind bis heute in der Vorhalle der Garnisonskirche angebracht.

Somit tritt das Palaverhaus als künstlerische Interaktion vor Ort eine zeitgenössische Nachfolge an und bringt sich selbstermächtigt ins zeitpolitische Geschehen ein. Allein aus diesem Gesichtspunkt wirkt es anregend für gesellschaftliche Diskurse.

30.000 Euro für den Erhalt

Da es sich bei dem Ausstellungsort um ein Aussengelände und bei den verwendeten Materialien um Holz und Glas handelt, ist das Kunstwerk entsprechend stark der Witterung ausgesetzt. Das Dach war zuletzt zersplittert und zerfetzt, und mit zu befürchtender Baufälligkeit war das Palaverhaus hinter absperrende Gitter gesetzt worden. Es war in den vergangenen Jahren nicht mehr zugänglich.

Wie das Dresdner Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft mitteilt, dient die derzeit laufende Instandsetzung der Wiederherstellung der Verkehrssicherheit und Nutzbarkeit und wird durch das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft, gemeinsam mit dem Amt für Kultur und Denkmalschutz, durchgeführt: „Schwerpunkt der Arbeiten ist die Erneuerung des Daches und die Wiederherstellung der Tragfähigkeit der Balken und Streben. Zur Zeit sind knapp unter 30.000 Euro beauftragt,“ informiert Jörg Lange vom Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft. Das pavillonartige Objekt aus Balken und Streben mit gläsernem Dach sei „ein Angebot als Kommunikationsort“, teilt Lange weiter mit. Inzwischen hat das Häuschen ein neues prächtiges Dach erhalten, das hoffentlich lange gewertschätzt und gepflegt wird.

Ein Ort, der Dynamik und Ruhe auslotet

Entgegen seiner bautechnisch stabilen Konstruktion erscheint der Pavillon beim Näherkommen dynamisch und in sich beweglich. Im Zugang auf das Kunstwerk kippen die Linien, spreizen sich die Streben vermeintlich weit in den Raum, als optischer Effekt. Die farbigen, wie Mikadostäbe tanzenden Balken verleiten dazu, um die Skulptur herum, sogar durch sie hindurch zu gehen. Ein Besuch im Palaverhaus wird von selbst spontan und spielerisch. Es bildet sich ein Bezugsfeld, das zum Experimentieren einlädt.

Auf die kreisrunde gepflasterte Standfläche auf der Erde antwortet das runde lichtdurchlässige Kuppeldach, das über gelben Pfeilern im Inneren eines blauen Kubus ruht. Ruhe und Dynamik verschränken sich ineinander. In den Boden eingesenkte rote und himmelwärts aufstrebende blaue Dreiecke kreuzen sich wie zur Form eines Yantras, einer fernöstlichen Meditationsform, die auf geometrischen Grundformen beruht.

Wo einst das kolonialistische Kriegerdenkmal stand, steht heute eine Raumskulptur, die an Ort und Stelle die offene Auseinandersetzung initiiert. Für Menschen, die es besuchen, wird das Palaverhaus zum Ort, der Dynamik und Ruhe kreativ auslotet. Er lädt ein zur Wahrnehmung von Bewegung, Bezug, Positionierung, Wechselspiel, Austausch und Reibung.

Die Kuppel als Dach verstärkt die Akustik des Standorts und schafft einen klaren Klangraum, der zur Benutzung einlädt! Johannstädter*innen sind herausgefordert, ihre vielen Stimmen im Stadtteil verlauten, klingen zu lassen! Für mehr Palaver!

Lebensnah palavern

Mitunter trägt der Begriff Palaver, vor allem im Deutschen einen leicht negativen Beigeschmack – gemeint ist das ewige Palaver als belanglos scheinende, sich im Kreis drehende Debatte, die ausser viel Wind nichts bringt.

In meiner moselfränkischen Heimat in Trier ist es ein gängiger Spruch zu jemandem, der viel Tumult und Aufhebens um eine so wichtig nicht scheinende Sache macht: „Mach net so en Balava!“ Auch Kinder, die lauthals und tollend um eine Sache zanken, machen „Balava“. Dieses Balava wird als unnötig eingeschätzt.

Beim Palaver als Form des offenen Austauschs geht es aber gerade darum, Turbulenzen und Unstimmigkeiten nicht zu unterdrücken, sondern alles zu Gehör zu bringen, was vorliegt, um eine tatsächlich umfassende Sicht aller Beteiligten zu erhalten. So kann eine Sache ohne blinde Stellen, für alle klärend ausgehandelt werden.

In allen alten Kulturen wurden regulär Zusammenkünfte gepflegt, bei denen zum Wohl der Gemeinschaft sämtliche Betroffenen gehört wurden, um die Gruppe entscheidungsfähig zu machen.

In vielen Kulturen Afrikas gilt das Palaver als Form von großem Gespräch, zu dem die Beteiligten in den Kreis gerufen werden. Es geht darum, vor Entscheidungen locker ins Reden miteinander zu kommen und dabei das Gegenüber, mit dem gemeinsam eine Entscheidung zu erringen ist, besser kennenzulernen. Palaver ist lebensnah, authentisch und unmittelbar.

Vom Wort her stammt Palaver vom Lateinischen Begriff parabola, der im Italienischen immer die erzählte Geschichte oder Erzählung meint, genauso wie im Portugiesischen palavra das Wörtliche oder Gesprochene der Rede meint.

Das Palaverhaus, wie es heute da steht, bietet die Möglichkeit, sich miteinander in aller Offenheit zurückziehen und ein Palaver abzuhalten, zum Begegnen, Kennenlernen und Kontakte-Knüpfen genauso wie zur Aussprache, um etwas auszuhandeln. Für die Johannstadt mit ihrer Vielfalt unterschiedlichster Menschen und kontroverser Stimmen ist das gegenwärtig tatsächlich ein Geschenk.

Über den Künstler und seine Kunst

Georg Karl Pfahler stammt aus Süddeutschland. Geboren 1926 in Bayern, gestorben 2002, studierte er an den Kunstakademien Stuttgart und Nürnberg, wo er später selbst als Professor unterrichtete. Für die Nachkriegsjahre im Europa der 1950er Jahre war künstlerisch die gegenstandslos figurative Richtung des Informel prägend. Auf ausgedehnten Studienreisen lernte Pfahler europaweit viele der berühmtesten Künstler seiner Zeit persönlich kennen.

Ab Anfang der 1960er Jahre reduzierte er seine bildnerischen Mittel immer weiter auf minimierte Farbgebung und geometrische Grundformen, um deren Beziehungen, Konstruktions- und Wirkungsweisen im Raum zu erforschen. Die innovativen Impulse des Abstrakten Expressionismus und der Farbfeldmalerei weckten sein Interesse, künstlerisch neue Dimensionen zu erforschen. In seiner Malerei folgte er den Wechselwirkungen von Form, Farbe, Raum und Oberfläche und landete so im Stil des sogenannten Hard Edge. Als vielleicht weitverbreitetstes Werk des Hard Edge in Deutschland kann das später 1970 von Günter Fruhtrunk gestaltete Design der Aldi-Nord-Plastiktüte gelten.

Die Pioniere des Hard Edge waren amerikanische Künstler, die die internationale Kunstszene eroberten und die Pfahler z.T. persönlich kannte. In Deutschland blieb die Wahrnehmung zunächst weitgehend aus, da zahlreiche Künstler, die Juden waren, nach dem Krieg nicht darum eiferten, in Deutschland auszustellen. Pfahler dagegen vertrat mit seiner scharfkantigen, vereinfachten Malerei bereits ab Mitte der sechziger Jahre die Bewegung des Hard Edge und stellte als einziger zeitgenössischer deutscher Künstler gemeinsam mit den bekannten amerikanischen Malern dieser Richtung aus.

1970 vertrat Pfahler als einer von vier Künstlern die Bundesrepublik Deutschland auf der Biennale di Venezia und gestaltete mit großflächigen abstrakten Wandmalereien das Entrée des Deutschen Pavillons. Er erlangte mit seiner Malerei den Durchbruch auf internationalen zeitgenössischen Kunstausstellungen.

Georg Karl Pfahler blieb seiner künstlerischen Bildsprache sein Leben lang treu. Seine in der Malerei erkundeten Gesetzmäßigkeiten übertrug er in bildhauerische Objekte, z.B. in Form eines Teehauses im elterlichen Garten oder 1997 mit der Plastik des Johannstädter Palaverhauses.

Für den Ältestenrat des Deutschen Bundestags gestaltete er 1999 das Innere des Sitzungssaals im Reichstag in Berlin, sowie zahlreiche Fassaden und Wandflächen u.a. von Schulen.

Palaver in der Johannstadt

- Zum Künstler: www.georgkarlpfahler.com

- Zu Kunstwerken im Öffentlichen Stadtraum Dresdens: www.dresden.de/media/pdf/kulturamt/Aktuell_Stadtplan_e.pdf

Wir freuen uns über Ihren Kommentar. Bitte beachten Sie unsere Netiquette!