Diese Seite ist mehrsprachig verfügbar: English, Русский, عربي.

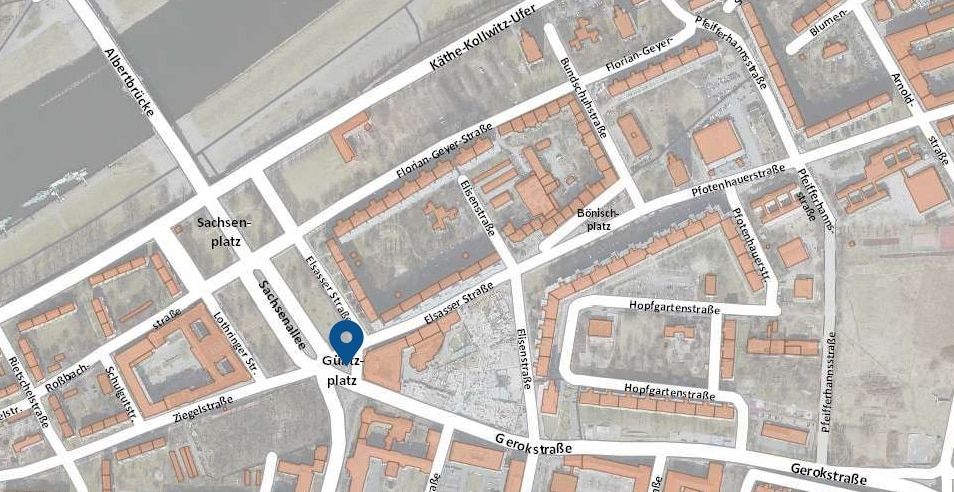

Folgen Sie der Florian-Geyer-Straße in Richtung Sachsenallee und biegen Sie links in die Elsasser Straße. Am Güntzplatz erreichen Sie den 10. Standort des historischen Rundwegs.

Vor 1945: Güntz, Geld und Gräber

Sachsenallee, Sachsenplatz und Eliasplatz

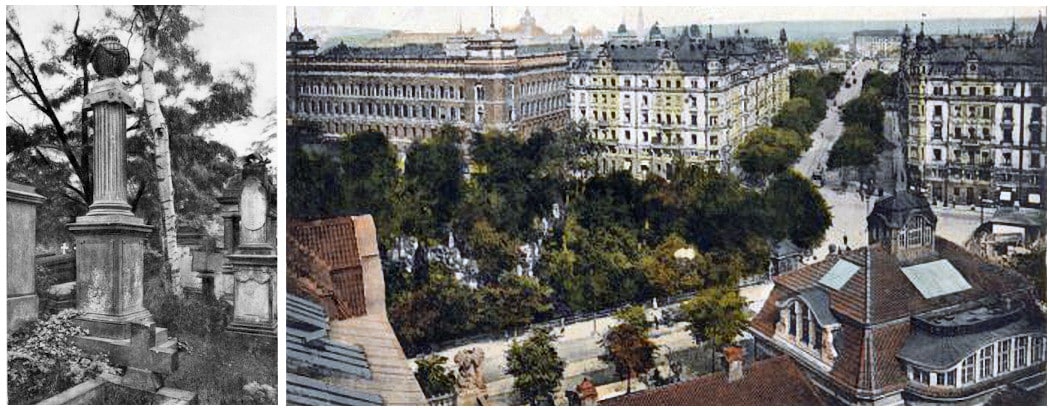

Die Anlage von Sachsenplatz und Sachsenallee ging einher mit dem 1878 fertiggestellten Bau der Albertbrücke. Repräsentative Wohn- und Geschäftsgebäude fanden ihren Platz beiderseits der Sachsenallee südlich der Einmündung der Feldherrenstraße / Marschallstraße. Die Weiterführung des Verkehrs in südlicher Richtung gestaltete sich schwierig, weil dazu der östliche Teil des Eliasfriedhofs umfahren werden musste. Deshalb begann 1877 die Planung für den Eliasplatz (heutiger Güntzplatz). Insgesamt dauerten die Verhandlungen hierzu 70 Jahre, bevor 1947 die Abtrennung von 700 Quadratmetern Friedhofsfläche die Optimierung der Verkehrsführung erlaubte.

Rechts: Ansicht der Sachsenallee von der Kunstgewerbeschule, um 1910. Links ist das heute noch vorhandene Gerichtsgebäude zu sehen, am unteren Bildrand der Eliasfriedhof in seinen früheren Ausmaßen. Quelle: Postkarte ca. 1910, Foto unbekannt. Kunstverlag Carl August Döge, Dresden

Seit jeher bildeten die Plätze einen wichtigen Verkehrsknotenpunkt. Am 19. März 1872 erfolgte hier der Spatenstich für die erste Pferdebahn nach Blasewitz. Ein besonderes Kleinod am Güntzplatz ist eine Litfaßsäule aus dem Jahr 1927, die in Dresden die älteste verbliebene ihrer Art ist: eine Werbeanlage aus Zylinder, abgestuftem Aufsatz und Weltkugel in expressionistischen Formen.

Während der NS-Zeit erhielten sämtliche nach Jüdinnen, Juden oder „Mischlingen ersten Grades“ benannten Straßen und Plätze neue Namen. Das traf auch auf Eliasplatz und Eliasstraße zu, die den Namen des biblischen Propheten Elija trugen und 1938 nach dem Dresdner Unternehmer Dr. Justus Friedrich Güntz (1801-1875) in Güntzplatz und Güntzstraße umbenannt wurden.

Eliasfriedhof

Der Eliasfriedhof am Güntzplatz ist einer der ältesten erhaltenen Friedhöfe Dresdens. Er wurde 1680 aufgrund einer Pest-Epidemie auf freiem Feld angelegt und nach Abklingen der Seuche als Armenfriedhof weitergenutzt. Mit der Aufhebung des Friedhofs an der Frauenkirche 1724 wählte man den Eliasfriedhof als Begräbnisstätte der höheren Stände. Bis 1876 fanden hier Beerdigungen statt. Der Eliasfriedhof verfügt über zahlreiche bemerkenswerte Grabmale aus allen Zeitepochen zwischen Barock und Historismus.

Mehr Informationen zur Geschichte des Eliasfriedhofs finden Sie hier.

Stadthaus Johannstadt

Das straßenbildprägende Stadthaus entstand 1913/14 nach Plänen des Dresdner Stadtbaurates Hans Erlwein (1874–1914). Für den Bau musste ein bereits zuvor als Sparkasse genutztes Gebäude abgerissen werden. Der Neubau beherbergte eine Zweigstelle der Sparkasse und mehrere Läden, darunter eine Filiale von Pfunds Molkerei und das Eliascafé. Im Innenhof fanden zudem Einrichtungen der städtischen Verwaltung ihren Platz, darunter die Straßenreinigung.

Weitere Informationen zum Stadthaus Johannstadt finden Sie hier.

Nach 1945: Wiederaufbau und Weltfestspiele

Enttrümmerung und Wiederaufbau

Nach der Großflächenberäumung der Johannstadt mit Trümmerbahnen (Linie T2) und der Verkippung am Käthe-Kollwitz-Ufer begann man Anfang der 1970er Jahre mit der Bebauung der Elsasser Straße mit elfgeschossigen Plattenbauten vom Typ IW 66. Bemerkenswert ist dabei die Gestaltung der Giebelwand an der Elsasser Straße 9 anlässlich der 10. Weltfestspiele 1973 in Berlin.

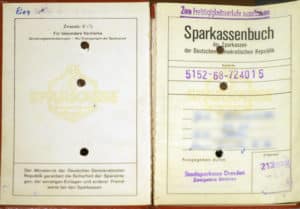

Sparkasse und Ostsächsische Sparkasse Dresden

Das bei den Luftangriffen am 13./14. Februar 1945 schwer beschädige Stadthaus Johannstadt überstand als eines von wenigen Gebäuden in der Johannstadt die Enttrümmerung der Nachkriegszeit. Der Bankier Curt Kirschner war als erster Sparkassendirektor nach 1945 maßgeblich an der Erhaltung und Sicherung der nahezu ruinösen Bausubstanz beteiligt. Durch den Ausbau des Erdgeschosses konnten die Räumlichkeiten schon ab Mai 1949 behelfsmäßig genutzt werden. Kirschner sorgte auch dafür, dass das Stadthaus nach dem Wiederaufbau den Hauptsitz der Dresdner Sparkasse beherbergte. Seit 2015 erinnert eine Tafel am Gebäude an ihn. Heute nutzt die Ostsächsische Sparkasse das von 1995–1997 komplett sanierte Gebäude als Hauptsitz. Der Komplex erhielt beim Umbau einen modernen Anbau an der Gerokstraße und an der Elsasser Straße. Ein Teil der Exponate des bis 2015 hier befindlichen Sparkassenmuseums ist themenbezogen in Sonderausstellungen zu sehen.

Amts- und Landgericht

Nach der Enttrümmerung verzichtete die Stadt auf den Wiederaufbau der Gebäude auf der Ost- und Westseite der Sachsenallee und legte dort stattdessen Grünflächen an. Dadurch weitet sich der Blick vom Güntz- und Sachsenplatz bis zum Amts- und Landgericht auf der Lothringer Straße. Von dem zwischen 1888 und 1892 nach Plänen von Arwed Roßbach als Königlich-Sächsisches Amtsgericht errichteten, ehemals vierflügeligen Gebäude baute man nach dem Krieg nur drei Gebäudeflügel wieder auf. Das Hauptportal flankieren die Figuren „Wahrheit“ und „Gerechtigkeit“ von Johannes Schilling. Zu DDR-Zeiten befand sich hier das Bezirksgericht Dresden, aus dem 1993 das Landgericht hervorging. Seit 2012 ist das Gebäude baulich mit dem neu gebauten Amtsgericht verbunden.

Weltweite Aufmerksamkeit erlangte das Landgericht am 1. Juli 2009: In einem strafrechtlichen Berufungsverfahren tötete der Angeklagte die aus Ägypten stammende Belastungszeugin Marwa El-Sherbini aus ausländerfeindlichen Motiven mit einem Messer und verletzte ihren Ehemann schwer. Die im dritten Monat schwangere Marwa El-Sherbini verblutete vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes. Der Mord zog eine internationale Medienaufmerksamkeit sowie Proteste in der muslimischen Welt nach sich. Jährlich organisieren zivilgesellschaftliche Akteure seither das Marwa-El-Sherbini-Gedenken.

Text: Matthias Erfurth, Matthias Kunert, Henning Seidler

Redaktionsschluss: Januar 2024