Die Elbwiesenreinigung findet in diesem Jahr am Sonnabend, 5. April, statt. Anmeldungen sind seit 1. März, über das Onlineportal www.dresden.de/an-die-saecke möglich. 2.000 Personen können sich für die Müllsammelaktion registrieren.

Im Frühling auf die Wiesen weiterlesenSchlagwort: Elbwiesen

Johannstädter Naturentdeckungen

Ein Gastbeitrag des Hauses der Natur

Neue Veranstaltungsreihe des Hauses der Natur

In diesem Jahr startet das Haus der Natur auf der Fiedlerstraße 1 ein neues Angebot für naturinteressierte Kinder, Jugendliche und Familien.

Johannstädter Naturentdeckungen weiterlesenFundstück: Neues Spielschiff Fähre “Johanna” wird am “Pirati” aufgebaut

Eigentlich sollte das neue Schiff am Piratenspielplatz Käthe-Kollwitz-Ufer schon im November 2024 aufgebaut werden. Aufgrund von Lieferschwierigkeiten verzögerte sich der Ersatz jedoch.

Fundstück: Neues Spielschiff Fähre “Johanna” wird am “Pirati” aufgebaut weiterlesenLagerfeuer und Grillen in der Stadt

Bratwurst vom Grill essen oder gemütlich um ein Lagerfeuer sitzen – für viele gehört das zum Sommer dazu. Wie und wo kann man grillen oder ein Lagerfeuer machen? Was darf man verbrennen? Was ist erlaubt – was ist verboten?

Lagerfeuer und Grillen in der Stadt weiterlesenFrühere Kleingärtner und Gärtnerinnen der Elbwiesen gesucht!

Wissen von früher gesucht!

Frühere Kleingärtner und Gärtnerinnen der Elbwiesen, kommt ins Gespräch!

Das Hochwasser von 2002 hat die ehemals privat bewirtschafteten Kleingärten auf den Elbwiesen weggespült. Seitdem sind die Wiesen um das Ausflugslokal Fährgarten der Öffentlichkeit frei zugänglich und Teil des Landschaftsschutzgebiets, das sich entlang des Elbufers erstreckt. Für Johannstädter klein und groß gehört der schnell erreichbare Grüngürtel zur Erholung und Entspannung dazu und wird allgemein gerne mit Picknickdecken, für Spaziergänge und Sommervergnügen genutzt.

Nach dem Krieg waren sie überlebenswichtig. Glücklich, wer hier ein Stück Land für die eigene Versorgung bebauen konnte. Manche knorrigen Obstbäume und verstreute Frühblüher sind als Überreste der ehemaligen Kleingartenanlage verblieben. Sie machen die heutige viel beliebte Streuobstwiese aus. Neupflanzungen von Obstbäumen ersetzen die alten Fruchtträger, die allmählich altersbedingt abgehen.

Höchste Zeit, noch einmal nachzufragen: Wir möchten gern wissen, wie es früher war! Wer kann berichten? Oder hat Bilder, Fotos, Andenken aus der Zeit der Elbwiesen-Gärten? Lassen Sie uns ins Gespräch kommen!

Der Johannstädter Kulturtreff plant ab sofort Alt-Johannstädter Ausstellungen für das künftige Stadtteilhaus Johannstadt!

Wir freuen uns sehr auf Rückmeldungen und kommen gern mit Ihnen in Kontakt!

Wie Sie uns erreichen:

- kontakt@johannstaedterkulturtreff.de :

Stichwort KUNST VOLL LEBEN- Elbwiesen - telefonisch im Johannstädter Kulturtreff unter 0351-4472823

- persönlich: donnerstags 15-17 Uhr im ZEILE-Büro

Fundstück: Teile des Piratenspielplatz wieder aufgebaut

Die Nachricht, dass der Piratenspielplatz, in der Nähe des Fährgarten Johannstadt, frühestens im Herbst 2024 wieder aufgebaut wird, war eine Hiobsbotschaft für viele Familien im Umkreis.

Fundstück: Teile des Piratenspielplatz wieder aufgebaut weiterlesenHochwasserscheitel passiert Dresden – Elbepegel sinkt langsam

Am Freitag, den 29.12. vermeldet das Landeshochwasserzentrum Sachsen, dass der Hochwasserscheitel gestern Abend Dresden mit einem Wasserstand von 595 cm passierte. Hochwasserscheitel passiert Dresden – Elbepegel sinkt langsam weiterlesen

Apfelernte und Apfelfest in der Johannstadt

Wer braucht schon Apfelsaft aus dem Tetrapack, wo wir die leckersten Äpfel direkt vor der Haustür wachsen haben? Wer möchte für Apfelsaft zu Aldi, Diska, Konsum oder Netto spazieren, wo wir auch im Freien pflücken können? Apfelernte und Apfelfest in der Johannstadt weiterlesen

Elbe putzen zum World Cleanup Day am 16. September

Neben der Elbwiesenreinigung im Frühjahr ist der World Cleanup Day im September Anlass für die zweite große Müllsammelaktion an der Elbe. Am 16. September gibt wieder es zahlreiche Putzaktionen in Dresden, auch in der Johannstadt. Elbe putzen zum World Cleanup Day am 16. September weiterlesen

Johannstädter Gießkannenkette lädt zum Baumspaziergang am 13. Mai

Anlässlich des Tags des Baumes lädt die Initiative “Johannstädter Gießkannenkette” alle Interessierten im Mai zu einem geführten Baumspaziergang an die Elbwiesen ein. Johannstädter Gießkannenkette lädt zum Baumspaziergang am 13. Mai weiterlesen

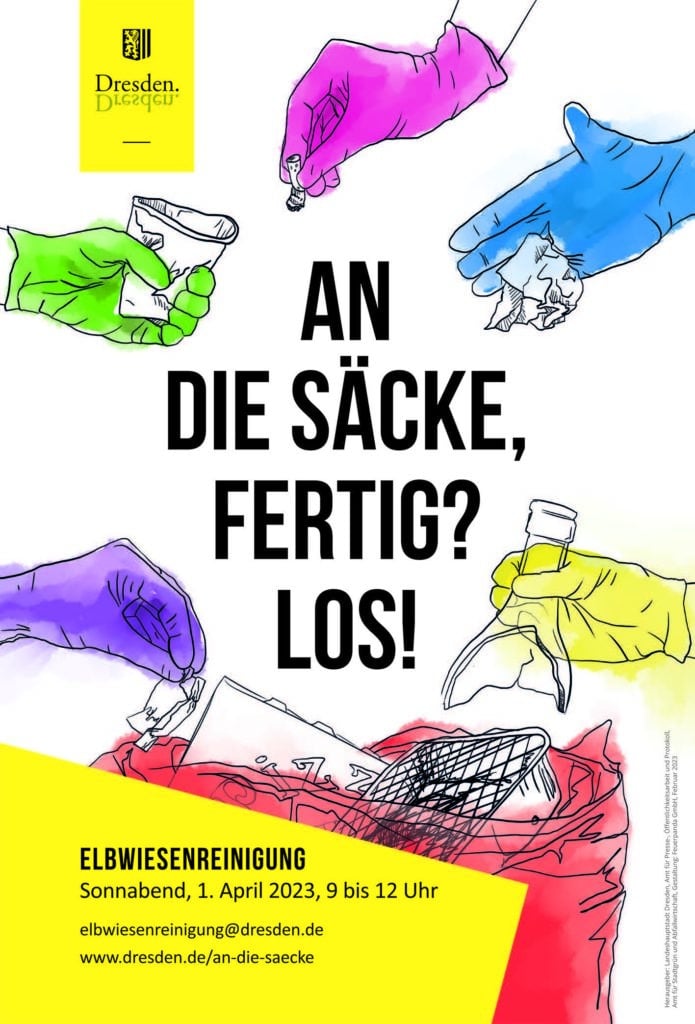

Dresdner Putzsaison beginnt vor Ostern – Elbwiesenreinigung am Sonnabend, 1. April

Am Sonnabend, 1. April 2023, startet die Landeshauptstadt mit der Elbwiesenreinigung in die diesjährige Putzsaison. Helferinnen und Helfer, die sich kurzfristig ohne Anmeldung dazu entschließen, können mit eigenen Handschuhen und Säcken die Aktion unterstützen. Das Einsatzgebiet erstreckt sich über 30 Kilometer auf beiden Seiten der Elbe von Cossebaude bis Hosterwitz/Pillnitz.

In den folgenden Wochen und Monaten geht es mit zahlreichen Reinigungsaktionen von Firmen, Vereinen, Schulen, Kitas sowie Anwohnerinnen und Anwohnern weiter. Sie alle helfen, öffentliche Flächen in den Stadtbezirken und Ortschaften von herumliegenden Abfällen zu befreien.

Wer auch mit einer eigenen Aktion dabei sein möchte, sollte sich mit einer E-Mail an putzaktionen@dresden.de anmelden. Die Stadtbezirksämter und Ortschaftsverwaltungen klären mit den Teilnehmenden die organisatorischen Details, stellen Abfallsäcke und Arbeitshandschuhe bereit, holen den zusammengetragenen Müll ab und lassen ihn entsorgen.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen sagt: „Das ist ein wichtiger Beitrag für die Sauberkeit und den Umweltschutz in Dresden. Wir als Stadt freuen uns sehr über das immer größer werdende Engagement und unterstützen dieses, wo wir nur können. Müll sollte niemals achtlos weggeworfen werfen, denn er belastet die Umwelt, ist unhygienisch und eine Gefahrenquelle für Mensch und Tier. Ist unterwegs keiner der beinahe 4.000 kommunalen Papierkörbe in der Nähe, sollten wir die Abfälle mit nach Hause nehmen und dort entsorgen.“

Im letzten Jahr engagierten sich rund 5.500 Teilnehmende bei Putzaktionen – 2.000 bei der Elbwiesenreinigung und 3.500 bei Aktionen in den Stadtbezirken und Ortschaften. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.dresden.de/an-die-saecke.

Quelle: Pressemitteilung der Landeshauptstadt Dresden

In eigener Sache: Dieser Artikel wurde verfasst durch die ehrenamtliche Stadtteilredaktion von johannstadt.de & die ZEILE. Sie haben auch Lust über die Johannstadt zu schreiben und Teil der Stadtteilredaktion zu werden oder die Redaktion organisatorisch zu unterstützen? Dann melden Sie sich unter redaktion@johannstadt.de.

Große Elbwiesenreinigung findet wieder statt

Aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie wird es bei der Elbwiesenreinigung in diesem Jahr keine Treffpunkte vor Ort und keinen Imbiss geben. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft schickt allen Helfer*innen aber per Post große und kleine Arbeitshandschuhe sowie Müllsäcke für den Einsatz zu.

Am Sonnabend, 9. April 2022, startet die Dresdner Elbwiesenreinigung, nachdem sie in bisheriger Tradition zwei Jahre aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen freut sich auf rege Beteiligung: „Das Frühjahr beginnt und es zieht uns alle wieder nach draußen in die Natur. Wir wollen in diesem Jahr die Tradition fortsetzen. Von 9 bis 12 Uhr können alle mithelfen, das 30 Kilometer lange Gebiet beidseitig der Elbe, zwischen Kaditz und Zschieren, von Abfällen und Schwemmgut zu befreien. Die Elbwiesen sind ein Schatz, den wir gemeinsam schützen können.“

Gemeinschaftliches Zupacken am Flussufer

Wer am Sonnabend vor Ostern, 9. April 2022, von 9 bis 12 Uhr teilnehmen möchte, allein, in Familie, mit Firmen, Schulen und Gästen der Stadt die Elbwiesen auch auf der Johannstädter Seite von Unrat und Schwemmgut zu befreien, wird gebeten, sich bis zum Donnerstag, 31. März 2022, per Mail an elbwiesenreinigung@dresden.de anzumelden.

Bei der Anmeldung werden daher folgende Informationen benötigt: gewünschter Einsatzort an der Elbwiese, Anzahl der teilnehmenden Personen (Erwachsene/Kinder) sowie Anschrift für den Versand der Arbeitsmaterialien. Die gefüllten Abfallsäcke können am Aktionstag am Rand des Elberadweges abgestellt werden.

Weckruf zum Aufruf

Auch wenn die Reinigungsaktion im offiziellen großen Stil ausgefallen ist, tragen inzwischen viele Anwohnende auch übers ganze Jahr hinweg Sorge für die Reinhaltung der Elbufer. Regelmäßig sind Spaziergänger*innen zu sehen, die mit Tüte bestückt, sich allgegenwärtig bücken und verstreut liegengebliebenen Müll aufsammeln. Besonders Blechbüchsen, Plastik und Gummiteile finden sich erstaunlich oft in den Sträuchern verfangen. Kronkorken und Grillschalen zeugen davon, wie gern die Elbwiesen für Freizeit, Feiern und Vergnügen genutzt werden. …die Saison beginnt mit den nun länger hell bleibenden Abenden gerade wieder.

Nicht allen ist bewusst, wie sehr die allseits beliebten Naturräume angewiesen sind auf schonende und achtsame Benutzung, wenn sie erhalten und lebendig bleiben sollen.

Die Reinigungsaktionen sind insofern ein von der Stadt groß angelegter, organisierter Rück-Ausgleich für eine möglicherweise zunehmende, um sich greifende Achtlosigkeit dem Lebensraum gegenüber. Mit dem allgemeinen Aufruf zur Elbwiesenreinigung ist somit der Weckruf verbunden, sich vielleicht kurz nur wach zu rufen, was die Nähe zur Natur inmitten der Stadt uns eigentlich bedeutet und das Verhalten dementsprechend anzupassen.

Unterstützung für selbstorganisierte Putzaktionen

Interessenten können das ganze Jahr über auch eigene Putzaktionen für öffentliche Flächen im Stadtgebiet organisieren. Die Stadt stellt dazu ebenso Arbeitshandschuhe und Müllsäcke zur Verfügung und holt die eingesammelten Abfälle ab.

Die Aktion sollte mindestens fünf Werktage vorher per Mail an putzaktionen@dresden.de mit Informationen zur Lage der Fläche, gewünschtem Termin, erwartete Teilnehmeranzahl sowie Kontaktdaten des Organisators angemeldet werden. Das für die Fläche zuständige Stadtbezirksamt beziehungsweise die Ortschaftsverwaltung setzt sich dann mit dem Absender in Verbindung, um alles weitere abzustimmen.

Elbwiesenreinigung 2022

- am 9. April zwischen 9 und 12 Uhr

- Anmeldung bis 31. März bitte via elbwiesenreinigung@dresden.de

- Weitere Informationen: www.dresden.de/elbwiesenreinigung

Jungpflanzen von Wildblumen suchen ein Zuhause in Johannstadt

Guter Heinrich, Adonisröschen oder Kleine Wiesenraute. Hinter diesen Namen verbergen sich einheimische Wildpflanzen, die in Sachsen leider kaum noch auffindbar sind. Die Lebensräume für seltene Pflanzen und Tiere gehen immer mehr verloren.

Mit dem Projekt „Urbanität & Vielfalt” werden eben diese Wildpflanzen in Ihren Beständen gestärkt. Davon profitieren auch die Standorte, die aufgewertet werden, z:B. die Elbwiesen in Johannstadt. Und das Beste: Alle können mitmachen und zum Erhalt der Pflanzenvielfalt beitragen.

Pflanzenpat*innen gesucht!

Ab sofort sind wieder Pflanzenpat*innen gesucht! Also Menschen, die in ihrem Garten, mit ihrer Familie, mit der Schulklasse oder auf ihrem Balkon ausgewählte heimische Wildpflanzen umsorgen und an besagtem Projekt mitwirken. Zwölf Pflanzenarten stehen in der Obhut der Projektgärtnerei des Umweltzentrums Dresden, die dort zunächst vorkultiviert werden. Zehn dieser Arten gehen anschließend in die Patenschaft von Bürger*innen in Dresden und im Landkreis Meißen. In den vergangenen Jahren hatten bereits einige Freiwillige aus der Johannstadt solche Jungpflanzen in ihre Obhut genommen, um sie bei sich zuhause bis zur Auspflanzung groß zu ziehen.

Den Link für die Anmeldung direkt hier.

Über die Sommermonate werden die Pflänzchen in ihren Töpfchen, im Beet oder im Balkonkasten von den Pat*innen gehütet, bevor im Herbst die inzwischen kräftig gewordenen Schützlinge oder das Saatgut wieder an das Umweltzentrum zurückgehen. Dann heißt es Auspflanzen – an ihren natürlichen Standorten. In der Johannstadt ist z.B. durch die Auspflanzaktion von Urbanität&Vielfalt die Kleine Wiesenraute wieder heimisch geworden und geht auch dieses Jahr am Pflanzstreifen am Käthe-Kollwitz-Ufer einem erneuten Aufblühen entgegen.

Im Vorfeld der Pflanzenausgabe veranstaltet das Umweltzentrum Informations-veranstaltungen und Sprechstunden, wo die Pat*innen ihre Fragen loswerden können.

Termine finden sich hier: www.uzdresden.de/en/projekte/artenschutz/urbanitat-vielfalt/

Undine geht zu Wasser – Der Pegelstand der Elbe steigt

Orte stiller Bindung

Ein ‘gefallenes Mädchen’

“Zur Zeit ist unsere Johannstädter Undine ein “gefallenes Mädchen” und liegt bäuchlings am Elbufer. Das Wasser blubbert ihr schon fast in die Ohren.

Undine wird bleiben

Mahd-Monat – was bedeutet das für Insekten und anderes Kleingetier?

Der Juni ist die Zeit der Mahd, auch in der Johannstadt. Halme, Blüten und Rispen fallen, werden zu Heu. Aber was bedeutet das für die Insekten und ihr Buffet? Sorgenvoll wandte sich Birgit Kretzschmar an die Stadtteilredaktion. Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft erklärte seine Vorgehensweise.

“Immer wieder wächst das Gras – hoch und wild und grün. Bis die Sensen ohne Hast ihre Kreise zieh’n”, singt Gerhard Gundermann. Auch an den Elbwiesen und auf Grünflächen in der Johannstadt wird gemäht. Nicht mehr mit Sensen, sondern motorisiert. Das Gras wird geerntet.

Wo sollen Insekten Nahrung finden?

Im Namen von Schmetterlingen, Bienen, Wespen, Hummeln, Faltern, Käfern, sonstigen Insekten und Spinnen sandte Birgit Kretzschmar vom Reisebüro Art of Travel eine Anfrage an die Stadtteilredaktion:

Wiesen und Grünflächen seien nicht nur der Lebensraum des Menschen. Nun sei alles radikal abgemäht, nicht einmal ein kleines Fleckchen sei stehen gelassen worden. Die Wiese am Stephanienplatz sei ein richtiges Schmetterlingsparadies gewesen – bis vergangene Woche Mittwoch. “Wo sollen Insekten jetzt Nahrung finden?”

Mähen für die Artenvielfalt

Das Amt für Stadtgrün und Abfallwirtschaft begründet seine Vorgehensweise mit Artenvielfalt. Denn, wo nicht gemäht werde, können sich spätblühende Pflanzen nicht durchsetzen: “Der Mahdzeitpunkt im Juni ist seit vielen Jahren eine geregelte Größe, die einen Kompromiss aus verschiedenen Belangen darstellt. Am artenreichsten bleiben Wiesen durch eine ein- bis dreimalige Mahd pro Jahr. Werden sie seltener gemäht, geht Vielfalt ebenso verloren wie durch Düngung und höhere Schnitthäufigkeit.”

Viele Pflanzen würden zwar durch die Mahd jetzt zurückgeworfen, schafften aber bis zum Vegetationsende noch die Ausbildung von Samen, führt das Amt aus.

Viele Insekten mögen mageren Rasen

Mähen ist also Pflege – aber was ist nun mit den Tieren? “Bei der Mahd gibt es keinen Totalverlust. Die Fauna findet, wenn auch eingeschränkt, Rückzugsmöglichkeiten und Nahrungsquellen”, begründet das Amt. Gemäht werde, wie an den Elbwiesen zu beobachten war, zeitversetzt. Das bietet eine Schonung. Begünstigend kommen hier sicher die zahlreichen Balkone und Gärtchen zum Tragen, die in der Stadt Rückzugmöglichkeiten bieten und so die Artenvielfalt stützen.

Dasselbe gelte auch für den Stephanienplatz. Allerdings wird dieser momentan noch dreimal jährlich gemäht und beräumt. Ursache hierfür sei, dass der Boden noch zu fett und voller Nährstoffe ist. Magerer Rasen ist die Lebensgrundlage vieler Insekten: “Das Beräumen des Schnittgutes sorgt in diesem Fall für eine Reduzierung des Nährstoffangebotes und damit zur Förderung von Blütenpflanzen.”

Wilde Wiesen als Zuflucht

Es waren einmal Sommerwiesen – und werden wieder welche sein. Nachträglich berichtete Birgit Kretzschmar, dass sie einen naturbelassenen Wiesenstreifen einige hundert Meter entfernt vom Stephanienplatz entdeckt habe. Das mag ein kleiner Trost für den zeitweiligen Kahlschlag sein.

Es bleibt natürlich eine Überlegung wert, zukünftig nicht alles zu mähen, sondern “wilde Abschnitte” zu lassen, wo sich das Leben ungestört tummeln kann.

Führung über die Elbwiesen

Am Donnerstag um 16.30 Uhr bietet das Umweltamt eine Exkursion am Elbufer Johannstadt an. Fachleute aus dem Bereich Landschaftsschutz führen etwa eineinhalb Stunden über Streuobst- und Glatthaferwiese unweit des Fährgartens.

„Im Rahmen unserer Kampagne ‘Unsere Elbwiesen – Schütze, was du liebst’ bieten wir den Dresdnerinnen und Dresdnern vor Ort einen Perspektivwechsel. Interessierte bekommen bei der kurzweiligen Entdeckertour einen Einblick in den praktischen Landschaftsschutz und erfahren, wie wir als Verwaltung die Balance zwischen den Interessen der Menschen und dem Schutz des Naturraums immer wieder neu austarieren”, führt Umweltamtsleiter Wolfang Socher aus.

Eine Anmeldung ist unter elbwiesen@dresden.de erforderlich.

Initiativen für Insekten in der Johannstadt

- Bönischgarten

- Internationale Gärten

- Bienengarten Johannstadt

- Der Schulgarten der 102. Grundschule Johanna

- Insektenhotel und Blühwiese an der Waldschlößchenbrücke

- Beweglicher Staudengarten am Thomas-Müntzer-Platz

- Patenschaften für Wildpflanzen